島の村がまるで別世界に!リゾート化計画⑭雪ブロックで色々作ろう【マイクラ統合版】|おまつセブン @omastu2525 https://t.co/PSXgCxkLzm

— おまつ マイクラゲーム趣味垢 (@omastu2525) September 28, 2025

note更新しました。

雪像公園に色々、作ってます。

あなたはマイクラの雪原バイオームの美しさに魅了されているか、あるいは、粉雪が沈む問題に悩まされていませんか?

マインクラフトの世界では、「雪ブロック」だけでなく、厄介な「粉雪」の特性を理解することが重要です。

この記事では、雪や粉雪の「入手」方法から、「雪バイオーム」での安全な生活、そして建物に雪を「積もらせない」ための「対策」まで、幅広くご紹介します。

コマンドを使って「雪を降らせる」方法も解説していますので、冬のマイクラライフを充実させましょう。

- 通常の雪と粉雪の特徴、そして凍結ダメージからの対策がわかる

- 粉雪はバケツで回収し、大釜を使えば無限に入手可能

- ハーフブロックやストリングで建物に雪を積もらせない

- 雪原バイオームの特徴と、コマンドで天候を制御する方法を解説

マイクラの雪と粉雪の違いを知り、安全に活用する

- 厄介な粉雪の正体と、沈んだ時の凍結ダメージ

- 雪と粉雪の確実な入手方法と効率的な集め方

- 粉雪エリアを安全に探索!革装備による凍結対策

- 雪玉や建材に大活躍!雪ブロックの作り方と使い道

厄介な粉雪の正体と、沈んだ時の凍結ダメージ

皆さん、マイクラの世界で雪が積もった場所を歩いているとき、「粉雪」の罠にハマった経験はありませんか?

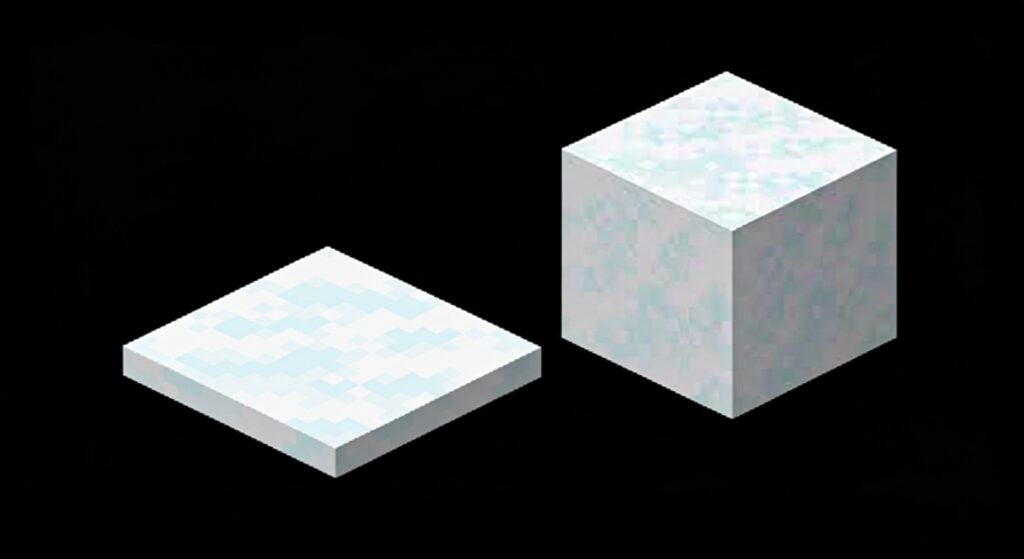

通常の雪ブロックと粉雪は見た目がよく似ているものの、粉雪はプレイヤーやMobが上に乗ろうとすると、そのまますり抜けて沈んでしまうという、非常に厄介な特性を持っています。

粉雪の見分け方ですが、普通の雪ブロックよりも、雪の結晶のような模様が濃く、白と青色の模様がハッキリと見えるのが特徴です。

雪が積もっている山の付近、具体的には「雪の斜面」やトウヒの木が生える「雪のエリア」に自然生成されますから、これらのバイオームを探検する際は特にご注意ください。

もし粉雪の中に沈んでしまった場合、移動速度が大幅に遅くなり、ジャンプをしても1マスの高さに届かなくなってしまいます。

さらに、粉雪の中に約7秒以上居続けると「凍結状態」に突入し、体力(ハート)のアイコンが赤から水色に変化します。この凍結状態になると、統合版では4秒ごと、Java版では2秒ごとにダメージを受けてしまいます。

ただし、ご安心ください。

粉雪に埋まっても、窒息ダメージを受けることはないので、ダメージを受けきる前に迅速に脱出することが肝心です。

凍結ダメージを受けるまでのタイムリミットは7秒、その後は2秒ごとにダメージが発生しますから、沈んだ際は、まずは周りが見えるように真上にある粉雪を破壊し、その後、足元や周辺の粉雪をシャベルや素手、あるいは空のバケツで回収して抜け出すのが最も簡単な方法です。

水や溶岩で溶かすことも可能ですが、上からでないと溶かせないため、埋まっている状態では脱出には向かないかもしれません。

粉雪はトラップとしても利用可能で、プレイヤーだけでなく、ほとんどのMobも沈んでしまうため、落とし穴のように使うこともできます。

特定のMobは凍結に非常に弱く、ブレイズ、マグマキューブ、ストライダーは、通常Mobの5倍にあたる5(ハート2個半)のダメージを受けてしまう、という特性もぜひ覚えておきましょう。

粉雪の挙動やダメージの特徴を理解しておけば、雪原エリアの探索も怖くありませんね。

雪と粉雪の確実な入手方法と効率的な集め方

マイクラで雪を入手したい場合、一口に「雪」といっても、「雪の層(カーペット状の雪)」と「粉雪」の2種類があり、それぞれ入手方法が異なります。

まず、地表に積もっている雪の層、いわゆる「雪」を入手したい場合は、シャベルを使用します。

もし雪の層そのもの(ブロック)として回収したいのであれば、シャベルに「シルクタッチ」のエンチャントを付けて採掘する必要があります。

この場合、1層あたり1個の雪ブロックとしてドロップします。

一方、シルクタッチが付いていないシャベルで雪を採掘すると、1層あたり「雪玉」が1個ドロップします。この雪玉のドロップ数は幸運のエンチャントには影響されません。

雪はクラフトによっても入手可能で、雪ブロック3個から雪の層を6個クラフトできます。

次に、雪原エリアで危険な「粉雪」を入手したい場合ですが、これは通常のシャベルやツルハシでは回収できません。自然生成された粉雪、あるいは大釜に溜まった粉雪は、「バケツ」でのみ回収が可能です。

シルクタッチ付きのツールで粉雪を破壊すると、そのまま消滅してしまうため、粉雪が欲しい場合は必ず空のバケツを持参しましょう。

粉雪の入手を無限化したい場合は、「大釜」を利用する方法が非常に効率的です。雪が降るバイオーム(雪原や山岳の高い場所など)に大釜を設置しておくと、雪が溜まり、最大まで溜まるとバケツで回収できるようになります。

寒冷地帯では雨の天候時に雪が発生しますので、天候をコントロールできる場合は有利です。

統合版ではすぐに満杯になりますが、Java版では時間がかかるという違いがあります。ですが、計測によると、雪の天候時であれば約1分30秒ほどで大釜に粉雪がほぼ満杯になるため、量産も難しくありません。

自然生成場所としては、「木立バイオーム」や「雪の斜面バイオーム」といった山岳バイオームの一部に見られますが、バイオーム自体を見つけるのが大変な場合もあるため、無限に回収できる大釜の活用がおすすめです。

粉雪エリアを安全に探索!革装備による凍結対策

雪原や雪山など、粉雪が豊富に存在するエリアを探索する際、凍結ダメージや移動制限は大きな脅威になりますが、実はこの粉雪には非常に簡単な対策方法があります。それはズバリ、「革の装備」を利用することです。

粉雪の対策として最も重要なのは、足元です。革のブーツを装備していると、粉雪の上に沈むことなく、通常のブロックと同様に歩くことができるようになります。粉雪が深く積もっている場所でも、まるで足場ブロックのようにジャンプやしゃがみで昇降移動が可能になり、非常に便利です。

また、粉雪の内部に入った時に発生する凍結ダメージを防ぐこともできます。革のブーツに限らず、革の防具をいずれか1箇所だけでも装備していれば、粉雪の中にいても画面周りの凍結エフェクトが出なくなり、体力ダメージや凍結による移動速度低下の影響を受けなくなります。この対策は、プレイヤーだけでなく、革の馬鎧を着た馬や、革装備を身に着けたMobにも適用されます。

もし革装備を持たずに粉雪に沈んでしまった場合の抜け方は、先に少し触れましたが、まずは焦らず、上をシャベルや素手で破壊して視界を確保し、その後、足元の粉雪を破壊するか、バケツで回収して脱出しましょう。

さらに、粉雪はMobにも様々な影響を与えます。例えば、スケルトンが粉雪に7秒間埋もれていると、「ストレイ」という弓を使う冷気Mobに変化します。ストレイは寒冷地バイオームに生息していますが、粉雪を利用すれば好きな場所で出会うことが可能です。

一方で、エンダーマイト、キツネ、ウサギ、シルバーフィッシュといった軽量または浮遊しているMobは、粉雪に沈むことがないため、粉雪トラップの対象外となりますのでご注意ください。ヤギは粉雪を認識して避けて移動するという、賢い特性も持っています。

革装備を忘れずに持っていけば、粉雪は危険な場所ではなく、むしろ探索やMobの特性を利用するための便利なブロックになるでしょう。

雪玉や建材に大活躍!雪ブロックの作り方と使い道

通常の雪は、単なる装飾や景観のためだけでなく、クラフトやトラップなど、様々な用途に利用できるブロックです。

まず、雪を建材や収納に適したブロックにしたい場合は、「雪ブロック」を作成します。

雪の層は最大で8層まで重ねて設置することができますが、この8層に積もらせた雪を「シルクタッチ付きのシャベル」で採掘することで、雪ブロックとして回収が可能です。

また、雪の層3個を使って雪ブロックをクラフトする逆のレシピも存在します。雪ブロックは、再び雪の層に加工し直すこともできるため、雪を集める際の効率的な持ち運び手段としても優秀です。

雪を効率的に集める手段として利用したいのが、「スノウゴーレム」です。

スノウゴーレムは辺りを歩き回り、氷や氷塊を除く不透過ブロックの上に、自動的に雪の層を生成します。この雪のカーペットを利用すれば、雪玉製造機(トラップ)を簡単に作ることができます。

ただし、スノウゴーレムを自由に歩かせすぎると、景観を崩してしまう可能性があるため、特定の場所に固定しておくことをおすすめします。

また、粉雪のユニークな使い道もいくつかあります。粉雪は着地地点の地面にタイミングよく設置できれば、水入りバケツと同じように落下ダメージを完全に無効化できます。

さらに、フロッグライト製造機を制作する際、大きいマグマキューブを最小サイズまで小さくするために、粉雪を高さ2ブロックの位置に設置して利用するテクニックもあります。革のブーツ限定ではありますが、粉雪を積み上げて手動エレベーターのように昇降に利用することも可能です。

雪は、クラフトや装飾、そして機能的なトラップやギミックにまで幅広く活用できる、奥深いブロックなのですね。

雪マイクラ世界での探索を快適に!バイオームと天候の知識

- 雪が降るバイオームの特徴と効率的な探し方

- 大切な建築物に雪を積もらせないための裏技

- コマンドで天候を操る!意図的に雪を降らせる方法

- 通常の雪が積もる条件と、明るさによる溶解の仕組み

雪が降るバイオームの特徴と効率的な探し方

この純白の狼は氷雪系バイオームに行かないと出会えないから今度張り込むか(笑)#マインクラフト#マイクラ pic.twitter.com/s9NW86envX

— 蒼月カイト(ゲーム+日常垢) (@Aozuki_KAITO) July 9, 2025

マインクラフトの世界は「バイオーム」という気候帯に分かれており、雪が降るエリアは主に氷雪バイオーム(Cold Biomes)として分類されています。

オーバーワールドには全部で64種類のバイオームが存在しますが、その中でも氷雪バイオームは10種類もあります。

氷雪バイオームの主な特徴としては、常に雪が降り、水源が凍結していること、そして植物の色合いが海緑色をしている点が挙げられます。

主要な氷雪バイオームとしては、以下のようなものが存在します。

- 雪原:イグルーやストレイ、シロクマが出現する基本的な積雪地帯です。

- 氷樹(ひょうじゅ):激レアとされる氷河バイオームで、樹氷や氷塊が特徴的です。

- 雪のタイガ:オオカミやキツネが生息しており、トウヒの木が生えています。

- 凍った山頂:ヤギのみが出現し、氷塊が豊富な山岳地帯です。

- 雪の斜面:雪や粉雪に覆われた急斜面で、粉雪が多く生成されます。

- 凍った海/深海/川/砂浜:氷に覆われた水域や海岸線です。

雪原エリアを探したい場合、手動で探索するなら、マップ上の低温・低湿度の地域を狙って移動すると効率が良いでしょう。

もし、特定の雪バイオーム、例えば激レアな「氷樹(Ice Spikes)」を見つけたい場合は、locateコマンドを使用するのが最も効率的で確実な方法です。

Java版であれば、チャット欄に /locate biome minecraft:バイオーム名 を入力します。

例えば、雪原を探す場合は /locate biome minecraft:snowy_plains となります。

統合版(Bedrock版)の場合は、minecraft:のプレフィックスは不要です。

バイオームを見つけることで、建築やサバイバルの可能性が大きく広がるはずですから、コマンドを活用して目当ての雪原バイオームを見つけてみてください。

大切な建築物に雪を積もらせないための裏技

#Minecraft #マイクラ #LittleMaidReBirth #CreateMod

— coma (@ComanHoliday) January 14, 2023

昨日も言いましたが、結局鎖を貼って落下防止にしましたw

これだと積雪草ブロックのままだし、上に雪板も乗せれるので

妥協策かと^^;

・・・しかし、こうしてみると雪ブロックは

どれとも合わない気がするなぁ(゚д゚) pic.twitter.com/lLXEe93GBz

雪原バイオームに拠点を構えているプレイヤーにとって、頭の痛い問題の一つが、せっかく建てた建築物の屋根や道路に雪が積もってしまうことではないでしょうか。積雪を防ぐにはいくつかの方法があります。

まず、雪が積もる条件を理解しておく必要があります。

通常の雪の層は、光レベルが12未満のブロックの完全な上面(フルブロックの上面)にしか形成されません。したがって、この条件を打ち破るための対策を講じる必要があります。

最も一般的な対策の一つは、光源を利用することです。

例えば、たいまつやランタン、グロウストーンなど、光レベルが12以上になる光源を設置することで、雪の積雪を防ぐことができます。

ただし、Java版では光源ブロック自体が屋根の固体側面を通して光を透過しない場合もあるため、光源の設置場所には工夫が必要かもしれません。

また、8層に積もった雪ブロックは明るさ12以上でも溶けないという特殊な性質もありますが、基本的に積雪を防ぐには光レベル12以上を保つのが基本です。

もし、建物のデザインを崩さずに積雪を防ぎたい場合は、「非透過ブロックではない」ブロックを屋根や道路に使うのが非常に有効です。雪の層は「完全な上面」にしか積もらないため、ハーフブロック(スラブ)や階段ブロック、フェンスなどは、上に雪が積もることがありません。

実際に、雪が降るエリアの道路をハーフブロックに差し替えることで、積雪を防いでいる例も確認されています。

また、最も目立たない方法としては、「ストリング(糸)」をブロックの上面に設置する裏技があります。ストリングはほとんど見えないため、建築の景観をほとんど損なわずに積雪を防ぐことができます。ストリングはレッドストーン回路のトリップワイヤーとしても使えますから、ぜひ試してみてください。

コマンドで天候を操る!意図的に雪を降らせる方法

雪原バイオームにいるにも関わらず雪が降らない、あるいは大釜に粉雪を溜めたいのに晴れ続きで困っている、といったケースもあるかと思います。マインクラフトでは、「チート」設定がオンであれば、コマンドを使って天候を自在に操作することができます。

天候を変更するには、キーボードの「T」キーでチャットを開き、/weather コマンドを使用します。

- 晴れにする:

/weather clear - 雨を降らせる:

/weather rain - 雷雨にする:

/weather thunder

ここで重要なのは、寒冷地帯のバイオーム(雪原や雪のタイガなど)にいる場合、/weather rain もしくは /weather thunder のコマンドを入力すると、雨ではなく雪が降るということです。これにより、任意のタイミングで雪を降らせ、大釜に粉雪を溜めたり、雪の層を積もらせたりすることが可能になります。

また、特定の天候を維持したい、例えば「晴れ」の状態で固定したい場合は、天候のサイクル自体を固定するコマンドが便利です。

- 天候を固定する:

/gamerule doWeatherCycle false

このコマンドを使えば、一度晴れに設定した後、天候が変わることがなくなります。

さらに、時間を変えるコマンドも知っておくと便利です。例えば、夜間に作業しづらくなったら、/time set day で一瞬にして「昼」に切り替えることができます。これらのコマンドを駆使することで、雪の収集や雪原での建築作業を、プレイヤーのペースに合わせて効率的に進められるでしょう。

通常の雪が積もる条件と、明るさによる溶解の仕組み

通常の雪の層(カーペット状の雪)は、単に寒いバイオームにいるからといって無限に積もるわけではなく、生成される条件と、溶けて消滅する条件が細かく設定されています。

雪がランダムで生成される(積もる)条件は、主に以下の3点です。

- 天候が「雪」であること(寒冷地帯での雨/雷雨時)。

- 明るさレベルが9以下であること。

- 不透過ブロックの上面であること。

つまり、雪を積もらせたいのであれば、夜間や日陰など、明るさレベルが9以下の状態を保つ必要があります。

また、バイオームによって、雪が降り始める高さが異なることもご存知でしたか?例えば、雪原バイオームではすべての高さで雪が降りますが、タイガバイオームではY=153以上、吹きさらしの丘ではY=120以上など、場所によって積雪が始まる高度が異なります。

一方で、雪が溶けて消滅する条件としては、「明るさレベルが12以上」になることが挙げられます。そのため、たいまつなどの光源を近づけると雪は溶けてしまいます。この特性を利用して、建物の周囲に光源を配置すれば、積雪を防ぐことが可能です。

ただし、先述の通り、雪の層が8層まで積み重なって雪ブロックと同等の状態になった場合は、明るさレベル12以上でも溶けることはありません。

また、明るさ以外にも、雪は水流や溶岩に触れると消滅してしまう性質を持っています。炎上エンチャントが付いた弓の矢や、光で燃えているゾンビなどが触れた場合も消えてしまいます。溶岩から発生する火の粉程度では溶けませんが、火や熱源には弱いデリケートなブロックなのですね。

総括:マイクラの雪ブロックと粉雪をマスターして快適な冬の世界を冒険しよう

この記事のまとめです。

- マイクラには雪原や氷樹など10種類の氷雪バイオームが存在する

- 氷雪バイオームは低温・低湿度のエリアに生成され、/locateコマンドで効率的に探せる

- 地表に積もる通常の雪は、シャベルで採掘可能で、シルクタッチがあれば雪の層として回収できる

- シルクタッチなしのシャベルで雪を採掘すると雪玉が入手できる

- 雪ブロック3個をクラフトすることで雪の層を6個作成可能である

- 「粉雪」は上に乗ると沈み、約7秒後に凍結ダメージが発生する

- 粉雪はバケツでのみ回収でき、シルクタッチ付きツールでは回収できない

- 雪が降るバイオームで大釜を設置すれば、粉雪を無限に集められる

- 粉雪に沈んだ際は、革のブーツを装備することで沈むのを防げる

- 革の防具を1箇所でも装備すれば、凍結ダメージの影響を受けなくなる

- 粉雪に沈んだスケルトンは7秒後にストレイに変化する

- 雪の層は明るさレベル12未満の不透過ブロック上に積もり、12以上で溶ける

- ハーフブロック、階段、ストリングなどの非フルブロックには雪が積もらない

- コマンド/weather rainや/weather thunderを使い、寒冷地帯で雪を降らせられる

- 雪の層を8層重ねてシルクタッチで採掘すると雪ブロックを入手できる